成人の心肺蘇生とAEDの使用法

心肺蘇生とは、胸を強く圧迫する「胸骨圧迫」と、口から肺に息を吹き込む「人工呼吸」によって、止まってしまった心臓と呼吸の動きを助ける方法です。

このたび、国からより良い方法での心肺蘇生の指針が出されました。

それに基づいてホームページ上に記載いたします。

また、毎月18日に消防署で普通救命講習1を行っております(3月は上級救命講習)ので、ぜひ受講していただき、いざという時に大切な人を助けるための手技を学んでください。

なお、受講する際は、1週間前までに消防署へ連絡していただくようお願いします。

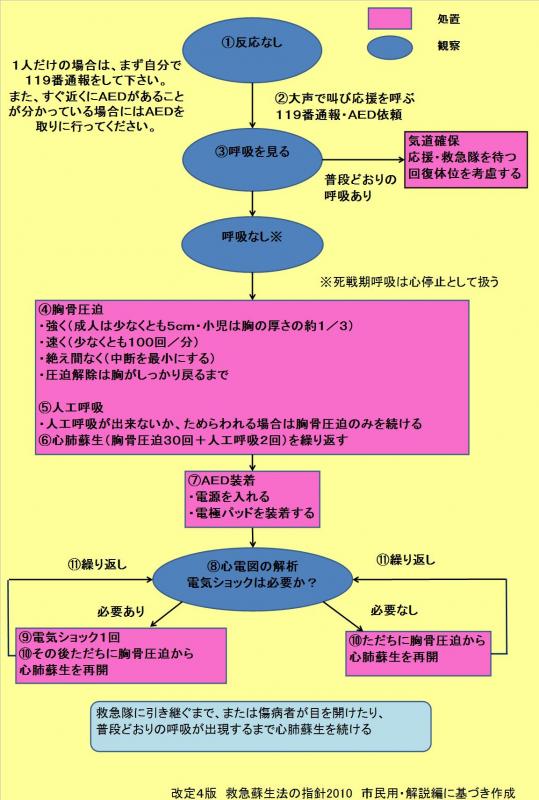

成人(15歳以上)及び小児(1歳以上15歳未満)の救命処置の流れと手順

(1)心肺蘇生とAEDの使用法

いざという時、側にいるあなたの勇気ある行動は人を助けるためには、最も大切です。

いざという時、あわてず迅速に対処できるよう、心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)の使用法を覚えましょう。

以下に記載する心肺蘇生は成人(15歳以上~),小児(1歳~およそ15歳)です。

(注意)AEDについては成人用(6歳以上)と小児用(およそ6歳以下)の区分があります。(AEDの説明はこのページの下に記載してあります。)

乳児(1歳未満)の心肺蘇生は次のリンクをご参照ください。

(2)成人(15歳以上)及び小児(1歳以上15歳未満)の救命処置の流れと手順

(3)成人に対する心肺蘇生の手順

1.反応を確認する

耳元で名前を呼んだり、肩を叩いたりして反応の確認をします。

2.助けを求める

反応がない場合:大声で助けを求め、協力者が来たら「あなたは119番へ通報して下さい」、この時近くにAED(自動体外式除細動器)があれば「あなたはAEDを持ってきてください」と要請します。

(協力者が誰もいない場合には、次の手順に移る前に、まず自分で119番通報することを優先してください。また、すぐ近くにAEDがあることが分かっている場合にはAEDを取りに行ってください。)

119番通報時の注意点

あわてると、番地を間違えやすいものです。電話口には世帯主、電話番号、住所、目標物等のメモを子どもでも読める様な形で置いておきます。また、救急車を早く出場させるためには、通信員の質問に答えるようにします。

一刻も早い通報、要領のよい電話は人を助けるうえで重要な事です。

3.呼吸の確認

傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認します。

10秒以内で胸や腹部の上がり下がりを見て普段どおりの呼吸があるか調べます。

普段どおりの呼吸がある場合は回復体位にします。

反応は無いが、普段どおりの呼吸をしている場合、上図の様な横向きの体位にし、救急車が来るまで、気道確保を続けます。

口元は床の方に向けます。こうすると、たとえ嘔吐しても吐物が外に流れやすくなります。

普段どおりの呼吸なしと判断した場合は次項<4>に進みます。

心停止の直後には、しゃくりあげるような、途切れ途切れの呼吸が観られることがあります。この呼吸を『死戦期呼吸(あえぎ呼吸)』といい、普段どおりの呼吸ではありません。

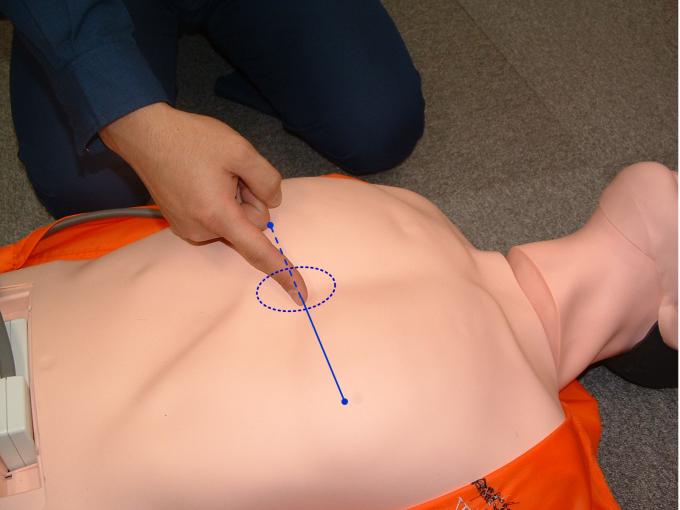

4.胸骨圧迫

圧迫部位は胸の真ん中で、片方の手の付け根を置き他方の手を上に重ねます。

小児では体格によって片手で行う場合もあります。

肘を伸ばし、垂直に

- 1分間に少なくとも100回のリズムで

- 少なくとも5センチ(小児であれば胸の厚さの約1/3)胸がしずむまで

- 『強く、速く、絶え間なく』30回圧迫します。

また、圧迫と圧迫の間(圧迫をゆるめるとき)は胸がしっかり戻るまで十分に力を抜きます。

5.人工呼吸(口対口人工呼吸)

頭部後屈あご先挙上法

頭部後屈あご先挙上法あご先を上げた状態(気道確保)で、鼻をつまみ、口を大きく開けて、口を覆います。胸が持ち上がる程度に約1秒かけて吹き込み、同じ要領でもう1回吹き込みます。

(注意)指で下あごの柔らかい部分を強く圧迫しないようにします。

強く息を吹き込むと、胃の方に空気が入ってしまいます。(1秒に1回)

息を吹き込むときには胸が上がり、吹き込みを止めた場合は胸が下がるのを確認してください。

もし吹き込んでも胸が上がらなかったり、吹き込むのに抵抗があった場合は、気道確保をやり直してから、吹き込んでください。

それでも入らない場合はすぐに胸骨圧迫を行います。

人工呼吸を省略する場合

- 出血がある場合

- 感染防御具を持っていない

- 口対口人工呼吸がためらわれる場合

上記3つの場合は胸骨圧迫のみ実施します。

6.心肺蘇生の継続

心肺蘇生(胸骨圧迫30回、人工呼吸2回)を救急隊があなたの側に来るまで、継続します。

あなたの勇気ある行動は涙がでるほど救急隊にとってうれしいものです。

人を助けるためには、あなたの「救命するんだ」という強い思いと勇気ある行動が最も大切です。

心肺蘇生を中止する場合

- 傷病者が目を開けたり、普段どおりの息をし始めたとき。

- 救急隊に引き継いだとき。

ただし、AEDの電極パッドを装着した場合は、はがさず付けたままにしておいてください。

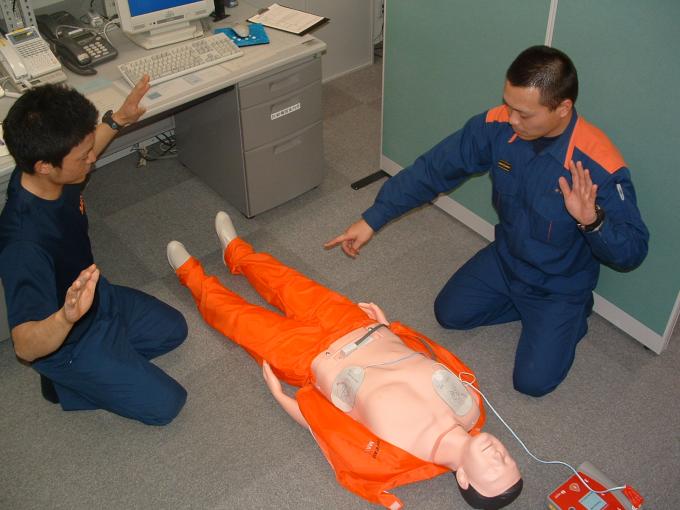

(4)AEDの使用手順

AEDは電源が入ると音声メッセージと点滅ランプで、あなたが実施するべきことを指示してくれます。

落ち着いて、それに従って下さい。

7.AEDの到着と準備

1.AEDを傷病者の近くに置き、電源を入れる。

- ケースから本体を取り出します。

- AEDのふたを開け、電源ボタンを押します。ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。

- 電源を入れたら、以降は音声メッセージと点滅ランプに従って操作します。

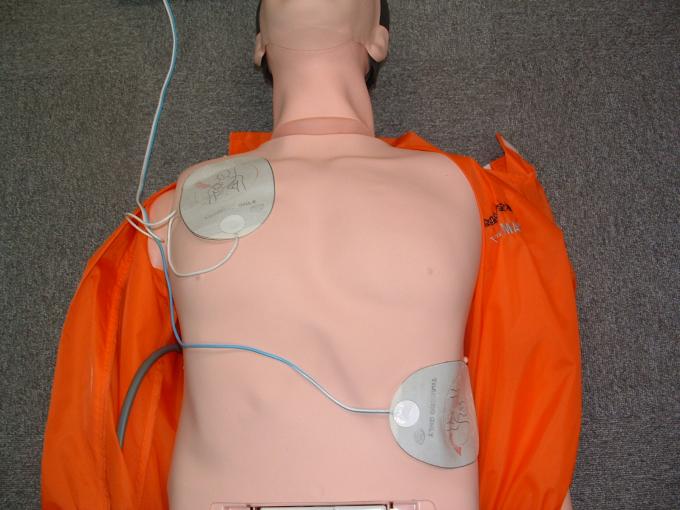

2.電極パッドを貼る

- 傷病者の衣服を取り除き、胸をはだけます。

- 電極パッドの袋を開封し、電極パッドをシールからはがし、粘着面を傷病者の胸部にしっかり貼ります。

- 貼り付ける位置は電極パッドに絵で表示されています。

- 機種によっては電極パッドのケーブルをAED本体の差込口(点滅している)に入れるものがあります。

- 電極パッドは、胸の右上(鎖骨の下)および胸の左下側(脇の5~8センチメートル下)の位置に貼り付けます。

- 電極パッドは、肌との間にすき間を作らないよう、しっかりと貼り付けます。アクセサリーなどの上から貼らないように注意します。

成人と小児用の2種類のパッドが入っている場合がありますが成人(約6歳以上)の傷病者に小児用の電極パッドを使用してはいけません。

(注意)小児用は未就学児(およそ6歳未満)に対して使用します。

- 未就学児など体が小さくパッド同士が近づきすぎる場合は、前胸部(胸の真ん中)と背中に心臓を挟み込むようにして貼り付けます

8.心電図の解析

- 電極パッドを貼り付けると「体に触れないでください」などと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。

このとき、「みなさん、離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。 - 一部の機種には、心電図の解析を始めるために、音声メッセージに従って解析ボタンを押すことが必要なものがあります。

9.電気ショック

- AEDが電気ショックを加える必要があると判断すると「ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。

- 充電が完了すると、「ショックボタンを押してください」などの音声メッセージ出て、ショックボタンが点灯し、充電完了の連続音がでます。

- 充電が完了したら、「ショックします。みんな離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認し、ショックボタンを押します。

- ショックボタンを押す際は、必ず自分が傷病者から離れ、さらに誰も傷病者に触れていないことを確認します。

- 電気ショックが加わると、傷病者の腕や全身の筋肉がビクッと動きます。

10.心肺蘇生の再開

電気ショックが完了すると、「ただちに胸骨圧迫を開始してください」などの音声メッセージが流れますので、これに従って、ただちに胸骨圧迫を再開します。

胸骨圧迫30回、人工呼吸2回の組み合わせを続けます。

11.AEDの手順と心肺蘇生の繰り返し

- 心肺蘇生を再開して2分(胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ)経ったら、AEDは自動的に心電図の解析を再び行います。音声メッセージに従って傷病者から手を離し、周りの人も傷病者から離れます。

- 以後は、<8.心電図の解析、9.電気ショック、10.心肺蘇生の再開>の手順を、約2分間おきにくりかえします。

責任

一般の方が積極的に救命手当を実施できない理由の中に、症状が悪化したら、責任を問われかねないというものがあります。しかし、善意で救命手当を行った場合、たとえ肋骨を折ったとしても実施者が責任を問われることはありません。

(民法第3編3章第698条)。

安心してあなたの出来る手当を積極的に勇気をもって行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署 救急係

〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3

電話番号:0599-25-2821

ファックス:0599-26-5024

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月31日