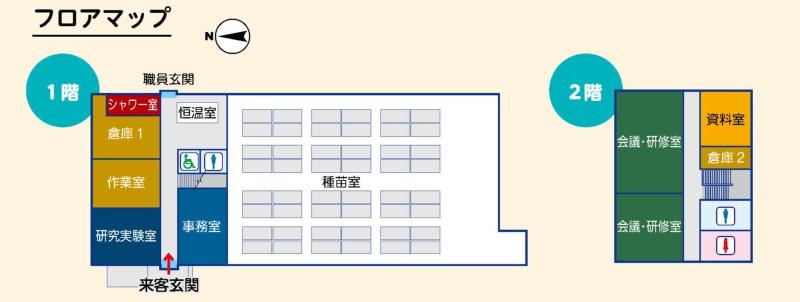

研究所散策

鳥羽市水産研究所(本所)

鉄骨造一部2階建(建設面積552.8平方メートル、延床面積729.06平方メートル)で、黒ノリ生産種苗、ワカメ生産種苗、アラメ・カジメ種苗生産をはじめ新規養殖品種の試験研究や海洋環境(藻場等)の調査など様々な研究を行っています。

種苗室

養殖用黒のりやわかめの種苗生産、各種培養、飼育実験を行っています。

【砂ろ過装置】

研究所で使用する海水は、漁港外の水深数メートルから引き込んだ海水を砂で充填したタンクを通してろ過しています。

【FRP製水槽】

光合成をする藻類を培養することが多いため、光が反射できるように内側も白く塗装した1.5t水槽を48基設置しています。

【大型扇風機】

空調のない種苗室内の温度にさらされているので、水槽の水温が上がり過ぎないよう夏期は窓を開けています。さらに換気扇、扇風機、水打ちなどを行い、水温に気を配っています。

【遮光シート】

種苗室は天窓から太陽光を取り込むことができますが、そのままだと黒のり、わかめ種苗培養には明るすぎます。天気や種苗の発育段階に応じて遮光シートの種類や開け方で調光しています。

恒温室

黒のり、わかめ等の種苗の保存や培養実験を行うために年中同じ温度を保ち、温度や日長の設定を調節することができます。2基あり、大まかには2種類の条件設定をすることができます。

研究実験室

海藻幼体や小型海藻の培養実験や生長観察などを行っています。

【顕微鏡とモニター】

40倍から400倍まで拡大して観察できる光学顕微鏡があります。海藻の細胞や胞子、種苗などを観察します。モニターに映し出すことで、漁業者や見学者と同じものを見ながら話すことができます。

【卓上培養庫】

15℃から30℃程度の温度環境を作ることができます。明るさや日照時間にも変化をつけることができるので、様々な時期を想定した培養実験ができます。

【オートクレーブ】

海水を加圧加熱滅菌するために使っています。圧力鍋のようなものです。

作業室

種苗用資材や研究道具などを工作するための部屋です。

会議研修室

会議や海洋教育の講義を行う際に使用します。

50名程度まで利用できる座席があります。

コンロを使って、ところてん作り(年中)、塩蔵ワカメ作り体験(2月から3月)などが小規模ですが実施可能です。

資料室

藻類の学会誌や培養、養殖、食文化関係の書籍や長年にわたる各種水産試験のレポート、資料などがあります。見学者に紹介できるような書籍を置いてあります。

調査必需品

【第八かもめ丸(船外機船)】

漁場を含む鳥羽海域での調査や研究所筏での作業、沿岸地域への訪問などに日々活躍しています。

【潜水器材】

SCUBAや素潜りで水深2-3mから30m程度までの海藻の植生調査などを行います。

【空中ドローン】

沿岸域を航行させ、上空から観察、記録することにより海藻群落の有無や大まかな面積などを求めることができます。

【水中ドローン】

調査員による潜水を実施することなく、大まかな海底の状況を観察、記録することができます。

研究用筏

ロープで組んだ枠(25m×40m)を浮かべた浮き流し式筏です。ワカメ、アラメなどの種苗の海域培養、養殖試験を行うことができます。

ロープ製浮き流し式筏を菅島東岸に設置しています。

海藻幼体が付いた糸(種苗)のメンテナンスを行っています。

坂手分所

令和元年(2019年)までは、この施設を中心に業務を行っていました。現在は分所として使用しています。

外観

FRP水槽

コンクリート製水槽

恒温培養室

更新日:2024年11月11日